イン・ア・ロマンティック・ムード

イン・ア・ロマンティック・ムード

(IN A ROMANTIC MOOD)

オスカー・ピーターソン(OSCAR PETERSON)の「イン・ア・ロマンティック・ムード」(IN A ROMANTIC MOOD)です。

●VERVEのオリジナル盤、モノラル仕様になります。レコード番号はMGV-2002。

パーソネルはピアノにオスカー・ピーターソン、ギターにハーブ・エリス、ベースにレイ・ブラウン、その他ストリングスになります。サブタイトルが「OSCAR PETERSON WITH STRINGS」ですから、そのまんまですね。ただ、ギターとベースが本当にこのメンバーで吹き込まれたのかどうかは他にも説があるようですので、よく分かりません。

このレコードは1955年の12月30日にCAのLAで録音されたもので、ピーターソンのピアノにストリングスを引っ付けた企画物といえば、理解は早いかと思います。しかし、ストリングスを引っ付けてもらって初めて一流のジャズ・ミュージシャンという理屈もあるそうですから、既にピーターソンは巨匠の域に達していたのかもしれません。まだ30歳なのにねえ…。

収録曲は、A面に「RUBY」、「STARS FELL ON ALABAMA」、「BLACK COFFEE」、「LAURA」、「THE BOY NEXT DOOR」、「OUR WALTZ」の6曲、B面に「TENDERLY」、「I THOUGHT ABOUT YOU」、「I ONLY HAVE EYES FOR YOU」、「STELLA BY STARLIGHT」、「A SUNDAY KIND OF LOVE」、「IT COULD HAPPEN TO YOU」の6曲、計12曲です。

ストリングス・セクションのアレンジと指揮はラッセル・ガルシアとかいうラテンっぽい名前の兄ちゃんです。裏面のノートには「the brilliant young West Coast arranger」とあります。が、ガルシアは1916年生まれですから、この録音時には40歳直前になり、決して「ヤング」とは言えないと思うのですが、これ如何に。

ガルシアは、1950年代前半にユニバーサルの専属になったらしく、15年間の間に「hundred of」とも言われる映画音楽に携わった売れっ子だったようです。そういう人がピーターソンのレコーディングに付き合うのですから、アメリカでは然もありなんでしょうか。

VERVEの2000番台というのは「Popular 2000 series」とも呼ばれているみたいで、熱血真摯なジャズからはちょいと距離を置いたシリーズかもしれません。で、ストリングス付きというのでは余りにも安易ではあります。しかし、2000番台を紐解いてみますと、殆んどが有名なジャズ・ミュージシャンで占められており、グランツの趣味が丸出しです。

それに、ピーターソンのソングブック・シリーズもこの中に含まれていますから、ポピュラー路線狙いだったとは言え、結果としたら出来のよいジャズを多く提供してくれたように思います。

面白そうなところでは、テディ・ウィルソン、スリム・ゲイラード、アーティ・ショウ、カウント・ベイシー、ハリー・カーネイ、ジョージ・ウォリントン、ベニー・カーター、ウディー・ハーマンなどが並んでおり、女性ものでは、アニタ・オデイ、ジェーン・パウエル、ブロッサム・ディアリー、バーバラ・キャロル、モニカ・ルイス、ヘレン・グレイコなんぞがリリースしています。グランツの嗜好が何となく分かりそうなラインアップですね。ご多分にもれず、グランツもスケベ親父だったようで微笑ましい限りです。

閑話休題。聴きようによっては、単なるムード・ミュージックもしくはイージー・リスニングと解釈するのが妥当なようにも思えます。とは言え、何せピーターソンですから趣きのある演奏を披露して和ませてくれますか…。

ジャケットの写真がイケテます。幾分色褪せたように見えますが、唇とネイルをパートカラーで表現してあり、こういうタッチが私は好きですねえ。ストレートな表現よりも感じさせてくれます。

※このレコード評は、旧き佳き時代とジャズへの想いを込めた音化店主:能登一夫の評文です。

ウェスト・サイド・ストーリー

ウェスト・サイド・ストーリー

(WEST SIDE STORY)

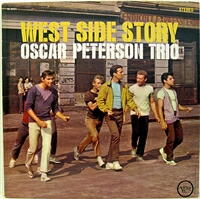

オスカー・ピーターソン(OSCAR PETERSON)の「ウェスト・サイド・ストーリー」(WEST SIDE STORY)です。

●VERVEのオリジナル盤と思われます。レコード番号は、V6-8454。

パーソネルは、ピアノにオスカー・ピーターソン、ベースにレイ・ブラウン、ドラムスにエド・シグペンという、ご存知黄金期のトリオです。

このレコードは1962年の1月に録音されたもので、「My Fair Lady」の次に来るアルバムです。このアルバムからギターが抜けてドラムスを入れたトリオになりました。

ジャケットの写真からも、安易にそれと分かる「ウェスト・サイド・ストーリー」から題材を得たアルバムです。こういうジャズ化アルバムの場合は原曲の偉大さからか、あらぬ方向へ舵を取ってしまう凡作が多いのが通例かと思いますが、これはそういった懸念を一気に払拭するが如きダイナミズムに溢れた好盤かと思います。

前に「My Fair Lady」をご紹介しましたが、あれも映画音楽に題材を求めていました。この時期のピーターソンは斯様な方向性を善しとしていたのかもしれません。ノーマン・グランツの趣味かも…。

件の「My Fair Lady」も、同名アルバムにシェリー・マンのがありましたが、このアルバムもアンドレ・プレヴィンによる同名アルバムがあります。メンバーも似たような感じで、プレヴィンのピアノ、マンのドラムスにレッド・ミッチェルのベースです。VERVEとCONTEMPORARYでお互いに向こうを張ったようなリリースをこの時期に為していたようで、ちょっと興味が湧きます。

収録曲は、A面に「Something’s Coming」、「Somewhere」、「Jet Song」、B面に「Tonight」、「Maria」、「I Feel Pretty」、「Reprise」で、1曲目からビンビンに飛ばしています。レイ・ブラウンのベースがブンブンで、このアルバムから参加した(はずの)エド・シグペンはピアノとベースの間を埋めるが如きサポートで、1960年代前半における「最強ピアノ・トリオ」の片鱗を聴かせてくれます。

「Jet Song」などは、解釈が巧くて随分高級な曲に聴こえたりするのが不思議です。一般的な白眉は、B面の「Tonight」だと思いますが、ここでのドライブ感には結構凄まじいものがあり、自然に体が動いてしまう「スィング」とはこういうものかと再認識せざるを得ません。そういったイケイケだけではないのがピーターソンの、やっぱり懐の深いところで、「Maria」などの端正で優しさを湛えたプレイも聴きものではあります。

レナード・バーンスタインによるスコアも素晴らしいのですが、奇しくもジャケット裏のライナーにはこんな記載がありました。「This is the Trio making jazz, Listen.」

※このレコード評は、旧き佳き時代とジャズへの想いを込めた音化店主:能登一夫の評文です。

エロクエンス

エロクエンス

(ELOQUENCE)

オスカー・ピーターソン(OSCAR PETERSON)の「エロクエンス」(ELOQUENCE)です。

●LIMELIGHTのオリジナル盤、モノラル(MONAURAL)仕様になります。レコード番号はLM-82023。

パーソネルはピアノにオスカー・ピーターソン、ベースにレイ・ブラウン、ドラムスにエド・シグペンという、お馴染みのピーターソン・トリオです。

このアルバムは、1965年の5月29日にコペンハーゲンの「チヴォリ・ガーデン」でライブ録音されたもので、ピーターソン・トリオ最盛期の録音に当たります。

収録曲は、A面に「Children’s Tune」、「Younger Than Springtime」、「Misty」、「Django」の4曲、B面に「The Smudge」、「Autumn Leaves」、「Moanin’」、「Lovers’ Promenade」の4曲、計8曲です。

ピーターソンの作品中では、それほど持て囃されたアルバムではないようです。いわゆる快速調のバリバリ・スイングとは一線を画したようなプレイで、遠くデンマークまで赴いた疲れなんでしょうかね? シングル・トーン中心の、どっちかというとおとなしめな内容です。

とはいっても演奏が凡庸なわけはなく、それなりに楽しめてしまうところが、ピーターソン恐るべしなのでしょう。

ブリブリ・バキバキ・バコーンバコーンのピーターソンを期待なさる向きにはお薦めしませんが、シットリ・シンミリと満喫されたい方には好適なアルバムです。

※このレコード評は、旧き佳き時代とジャズへの想いを込めた音化店主:能登一夫の評文です。

プレイズ・ジョージ・ガーシュイン

プレイズ・ジョージ・ガーシュイン

(PLAYS GEORGE GERSHWIN)

オスカー・ピーターソン(OSCAR PETERSON)の「プレイズ・ジョージ・ガーシュイン」(PLAYS GEORGE GERSHWIN)です。

●MERCURYのオリジナル盤、もちろんモノラルです。レコード番号はMGC-605。

このレコードは1952年に録音され、1953年にリリースされたもので、実は「MERCURY」と「CLEF」の2レーベルで発売されています。その当時から生きていたわけではないので、詳細を確実に確認したわけではありませんが、どうも「MERCURY」版の方が希少価値はありそうです。

何故かというと、プロデューサーのノーマン・グランツは1950年代初頭にマーキュリーから独立してクレフを興したということで、丁度このレコードがリリースされた頃に符合します。クレフ発足当時に発売されたレコードには、左上に「CLEF」のシールが貼ってあり、おそらくはそれを剥がすと「MERCURY」の文字が出てきます。ということは「CLEF」版よりも先に「MERCURY」版があったということで、どうやら「MERCURY」版の方がオリジナルと呼ぶに相応しいような気がします。

巷では「CLEF」版を尊ぶような風潮のようですが、母国アメリカでは「MERCURY」版は「CLEF」版の倍近い評価のようです。さらにディスコグラフィーを調べた限りでは、「MERCURY」版がメインで、「Also issued on CLEF MGC-605」とありますから、やっぱり「MERCURY」が本家で「CLEF」が分家かなと思わせます。実際にグランツは「CLEF」を設立してから自らプロデュースした「MERCURY」の作品を買い取ったそうですから、これが正解かなと自分では思っています。

パーソネルは、ピアノにオスカー・ピーターソン、ベースにレイ・ブラウン、ギターにバーニー・ケッセルという、ハーブ・エリスが入る前のトリオ編成です。

収録曲は、タイトル通りジョージ・ガーシュインの曲で、A面に「The Man I Love 」、「Fascinatin’ Rhythm」、「It Ain’t Necessarily So」、「Somebody Loves Me」、「Strike Up the Band」、「I’ve Got a Crush on You」の6曲、B面に「I Was Doin’ Alright」、「’S Wonderful」、「Oh, Lady Be Good 」、「I Got Rhythm」、「A Foggy Day」、「Love Walked In」の6曲、計12曲になります。

この後、トリオで楽旅に出る予定だったそうですが、バーニー・ケッセルがツアーを嫌がったために、ギターはハーブ・エリスに変わります。ですから、ケッセルとのトリオが聴ける盤としても貴重なものでしょう。

演奏内容は大体推して知るべしの範囲ではあり、毎度おなじみピーターソン節が楽しく聴けます。今はどうしておられるか分からない粟村氏の指摘を待つべくもなく「超一流大衆演奏家」の面目躍如たるものがあり、聴いてて爽快です。

どうやらCDでの再発も見掛けませんので、ある意味稀少なオリジナル盤でしょう。

※このレコード評は、旧き佳き時代とジャズへの想いを込めた音化店主:能登一夫の評文です。

マイ・フェア・レディ

マイ・フェア・レディ

(MY FAIR LADY)

オスカー・ピーターソン(OSCAR PETERSON)の「マイ・フェア・レディ」(MY FAIR LADY)です。

●VERVEのオリジナル盤、ステレオ仕様になります。レコード番号はMGVS-6060。

パーソネルはピアノにオスカー・ピーターソン、ベースにレイ・ブラウン、ドラムスにジーン・ギャメイジというトリオで、ギターレス・トリオに変わった頃のアルバムになり、この後すぐにドラムスはエド・シグペンに変わっていきます。

このレコードはミュージカル「マイ・フェア・レディ」のナンバーを収録した1958年の録音で、1959年にモノラル仕様が、1960年に本ステレオ仕様がリリースされています。ステレオ盤としてはこれがオリジナルになります。

上記のようにギターレス・トリオ黎明期のアルバムに当たり、全体的にはそれほどはハデ過ぎない演奏具合です。

とは言え、オスカー・ピーターソンのピアノは流石に普通ではありません。強烈なドライブ感とスイング感で有名な彼ですが、その反面リリカルな表現もそこいらのピアニストでは足下にも及びません。

些か饒舌に過ぎる嫌いがともすれば指摘される彼の演奏ですが(その辺をサービスと割り切ってしまえば)、その演奏技術や歌心には平伏す術しか知りません。単にテクニックのひけらかしに終わっていないところが彼をして一流と言わしめる根拠の一つでしょう。

また、このアルバムでは題材をミュージカルに求めたからか、想像以上に抑制も効いた好演になっていると思います。

「マイ・フェア・レディ」のジャズアルバムとしては、片やシェリー・マンのが有名ですが、ご存知のようにシェリー・マンはウェスト・コーストであり、サイドメンもピアノにアンドレ・プレヴィン、ベースにリロイ・ヴィネガーというウェストの人材を配しています。これはこれである種快適な演奏ゆえに愛聴盤の一つになりうる名盤です。ピーターソンのアプローチはそれと比べればやはり黒さが際立ってきます。

私は白人系やウェスト系も嫌いではないので、何が何でも黒ければいいというようなことは申しませんが、粘度と閃きを併せ持ったピーターソンの演奏に曰く捨て難い魅力を感じることも事実です。

シェリー・マンのアルバムが1956年の録音であることを思えば、ピーターソンのそれは二匹目のドジョウという謗りを免れないところですが、そういう野暮はさて置いて耳を傾けられることを推奨します。

この後、彼はエド・シグペンを加えたトリオで「ウェスト・サイド・ストーリー」を録音します。

※このレコード評は、旧き佳き時代とジャズへの想いを込めた音化店主:能登一夫の評文です。

ロマンス

ロマンス

(ROMANCE)

オスカー・ピーターソン(OSCAR PETERSON)の「ロマンス」(ROMANCE)です。

●VERVEのLPとしてはオリジナル盤になります。レコード番号は、MGV-2012。

パーソネルは、ピアノとボーカルにオスカー・ピーターソン、ベースにレイ・ブラウン、ギターにバーニー・ケッセルとハーブ・エリスという、ドラムスが入る前のピーターソン・トリオです。

このレコードは1953年と1954年いに録音されたもので、ピーターソンによるボーカルが全編に収録されています。彼がナット・キング・コールと、コールはボーカルに、ピーターソンはピアノに専念すると約束したという話しはもはや伝説化していますが、実はこんなアルバムもあったのでした。ノーマン・グランツならやりかねないことではありますな…。

ピーターソンと言えば、明るく楽しいジャズの代名詞のような存在で、そのドライブ感やダイナミックなプレイは万人の知るところです。しかし、マイナー調でどちらかと言うと暗めのそれを好むとされるジャズ・ファンにはそれほど重要視されていないのも、偽らざるところでしょうか。

私が中学生の頃、ロック・ファンだったクラスメートが「ジャズで知ってるって言えば、オスカー・ピーターソンくらいかな…」と知ったかぶりに仰った言葉が今でも脳裏に残っていますが、迂闊にも「やあ、やっぱりピーターソンはいいねえ」などと発言しようものなら、「おまえはジャズが分かっていない」とか「アホか…」というような言葉を唾棄とともに全国から浴びせられるのがオチかもしれません。「隠れピーターソン」というのが無難なようではあります。

しかし、ここは楽しくジャズを嗜むのも善しということで、思い切りミーハーっぽい、この1枚をお薦めしておきます。何せジャケットからして思わせぶりで、騙されてもいいんじゃありませんか? これはCDサイズでは味わえない特典です。

ピーターソンのボーカルは、確かに余芸を越えたレベルにあり、チェット・ベイカーのそれにはやや及ばないまでも、キング・コールに似た声質で寛げるタイプのボーカルです。件の伝説の通り、キング・コールには十分肉迫するレベルのようにも思えます。選曲もいいので、聴き逃す手はありません。

収録曲の中では、どちらかと言うとミディアム・テンポ以下の曲に妙があり、春の日差しを感じるが如き温かみがあります。それ以上のテンポの曲ではやや淡白な印象が無きにしもあらず、といったところでしょうか。

長くなりますが、少し曲紹介をしますと、まずはA面3曲目の「One For My Baby」などは、本来ブツブツと閉店間際のバーでバーテンにクダを巻く酔っ払いの歌なんですが、ピーターソンが歌っているとそれほど嫌味ではなくて、上品な中にもタラタラ風がイッテます。好みは分かれるでしょうが、シナトラあたりの演出過多気味歌唱とは一線を画してはいます。

ほかにお薦めは、B面の「The Things We Did Last Summer」なんですが、巨体のピーターソンが唄っているのを想像すると、何ともやるせない気持ちになってしまう歌詞ではあります。「月明かりの湖でボートに乗ったり、大好きな歌を歌ったり踊ったりした去年の夏をずーっと冬のあいだ僕は忘れない…。ウマク行きそうだった恋がどうしてダメになるんだろう…。去年の夏、二人でしたことを僕はずーっとずーっと冬のあいだ忘れない…。」一体夏のあいだにナニをしたのか知りませんが、冬が済んだら忘れてしまうのか突っ込みたくもなる、どうにもウレシイ内容なものの、雰囲気こめてしみじみ唄うピーターソンに座布団1枚あげてちょー。

※このレコード評は、旧き佳き時代とジャズへの想いを込めた音化店主:能登一夫の評文です。