ア・タッチ・オブ・エレガンス

ア・タッチ・オブ・エレガンス

(A TOUCH OF ELEGANCE)

アンドレ・プレビン(ANDRE PREVIN)の「ア・タッチ・オブ・エレガンス」(A TOUCH OF ELEGANCE)です。

●COLUMBIAのオリジナル盤になります。レコード番号、CL-1649、モノラル仕様です。

パーソネルはピアノにアンドレ・プレビン、ベースにレッド・ミッチェル、ドラムスにフランク・キャップで、大半の曲にはオーケストラの伴奏も付きます。が、このストリングス・オーケストラが尋常ではない響きをもたらしています。アレンジしたのはやっぱりプレビンその人なんでしょうか?

大体、日本で「アンドレ」と言えば「オスカル」と返事が返ってくるようですが、この「アンドレ」君はクラシックからジャズからポップスまで、多岐に渡ってそれなりに名声を博した有名人ですから、お間違いなきよう。まあ西海岸でも彼に比肩する存在は中々見出しにくいですね。

このレコードは1960年頃に録音されたもので、主にデューク・エリントンの曲を採り上げています。タイトル曲の「A TOUCH OF ELEGANNCE」はプレビンがエリントンに捧げた曲とされています。

収録曲は、A面に「I Got It Bad」、「Satin Doll」、「I Let A Song Go Out Of My Heart」、「Perdido」、「Solitude」、「Le Sucrier Velours」の6曲、B面に「A Portrait Of Bert Williams」、「A Touch Of Elegance」、「It Don’t Mean A Thing」、「Prelude To A Kiss」、「What Am I Here For」、「Sophisticated Lady」の6曲、計12曲になります。

1曲目の「I Got It Bad」から、ムード満点ですね。邦訳の「私はそれを悪くしました」どころではない劇的なアレンジで嬉しくなります。ストリングスが一糸乱れぬサポートで盛り上げてます。

2曲目はお馴染みの「Satin Doll」です。何だかおどろおどろしいようなイントロから始まります、オカルト映画じゃないんだから…。プレビンのピアノはポツポツ・タッチで、ストリングスとの対比が面白いなと思っていたら、急にコードになったり、やけに躍動的なフレーズを展開したり、聴いてて飽きさせませんね。で、唐突に終わってしまうのが、これも何だか奇妙なんですが、この辺りが「絹の人形」ってことでしょうか?

3曲目が「I Let A Song Go Out Of My Heart」で、「私は、歌を私の心臓から出させました?」って全然意味が分からない訳になりますね。適当な邦訳があれば教えてください。

まずストリングスのイントロから、プレビンが思い入れたっぷりにテーマを演奏します。プレビンのソロではストリングスもちょいと遠慮めで、気がついたら終わっていました。心から沁みだした歌はどこに行ったんでしょう。

4曲目は「Perdido」。のっけからプレビンのピアノが明瞭で、テーマ旋律はストリングスに任せています。まあよくあるアレンジのようですが、ピアノがジャズしてて結構快感です。ゴロゴロ・タッチもできるプレビンです。

5曲目も有名な「Solitude」、訳せば「孤独」ですね。「俺は孤独さ」なんていう映画で聞いたようなセリフがついつい思い出されます。ちょっぴり切ないようなアレンジで、プレビン君は大衆の欲求をよくご理解なさっています。ついでに、ウェス・モンゴメリーのプレイも聴き直したくなりますね。

A面ラストは「Le Sucrier Velours」で、何と読むのか分かりません、「ル・スクリア・ヴェロア」ですかね?「砂糖壺ベロア」という全く意味不明な訳になりました。女王組曲に入っていた1曲ですね。砂糖壺だったら、そりゃあ甘いことでしょう。放っておくとアマアマの1曲だったのかもしれませんが、ピアノの中々硬質な音がやや救っていますか?甘いことに変わりはありませんが…。

B面にも聴いたことのある曲が目白押しで、ご紹介したいのですが長くなりますので割愛します。ただ、どちらかと言うと、B面の方が聴き応えがあるような気がします。自分で言っておいて何ですが、「割愛」ってキャッツ・アイみたいですね。あの美人3姉妹のコミックは随分売れました、テレビ・アニメが懐かしい。余計な話しで、どうもすみません。

で、総じてこれらの有名曲がちょいと違った雰囲気で楽しめる異色盤だと思います。イージー・リスニングやムード・ミュージックと勘違いされそうな内容なんですが、そこは名士プレビン君、見事な展開に粗探しも難しい。一時流行ったカラベリとかルフェーブルとは全然違うハードなところを披露しています。エリントンの曲を気軽に楽しむには好適じゃないでしょうか?

このアルバムは1990年代にCDによって再発されましたが、ジャケットデザインも収録曲も内容が一変してました。若かりし頃のプレビンがにやけた表情でこちらを向いている、何とも所有欲の湧かない見事なジャケットでした。今はそれすらも廃盤のようです。へたれ再発CDではなく、モノラル仕様でのオリジナルLPです。結構レアな逸品かもしれません。

※このレコード評は、旧き佳き時代とジャズへの想いを込めた音化店主:能登一夫の評文です。

ライク・ラブ

ライク・ラブ

(LIKE LOVE)

アンドレ・プレビン(ANDRE PREVIN)の「ライク・ラブ」(LIKE LOVE)です。

●COLUMBIA原盤ですが、オリジナル盤ではないかもしれません。レーベルを見ているとリイシュー盤のようにも思いますが、よく分かりません。レコード番号、CL-1437、モノラル仕様です。

パーソネルなどの記載はありませんが、ピアノは言うまでもなくアンドレ・プレビンで、時期的にはベースにレッド・ミッチェル、ドラムスにフランク・キャップだろうと思われます。それに加えてオーケストラが彩りを添えています。

このレコードは、アンドレ・プレビンがオーケストラと共に録音したもので1960年頃のリリースになります。

イージー・リスニングに区分けされそうな演奏ですが、彼のピアノ技巧はジャズとしてもほぼ完璧で、リリカルな雰囲気は見事なものかと思います。全ての収録曲には「LOVE」という言葉が含まれています。

稀少さからか、1990年代にCDによって再発されましたが、モノラル仕様でのほぼオリジナルなLPです。もしかするとレアな1枚かもしれません。

※このレコード評は、旧き佳き時代とジャズへの想いを込めた音化店主:能登一夫の評文です。

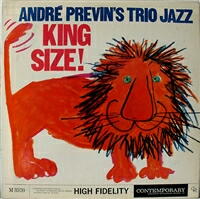

キング・サイズ

キング・サイズ

(KING SIZE)

アンドレ・プレヴィン(ANDRE PREVIN)の「キング・サイズ」(KING SIZE)です。

●「キング・サイズ」(KING SIZE)CONTEMPORARYのオリジナル盤、モノラル仕様になります。レコード番号、M3570。

パーソネルはピアノにアンドレ・プレヴィン、ベースにレッド・ミッチェル、ドラムスにフランキー・キャップで、以前に出品していた「A TOUCH OF ELEGANCE」あたりと同様のメンバーになりますね。この当時はこのメンバーでレコーディングしていたようです。

このレコードは1958年に録音されたもので、もしかしたらプレヴィンの最も有名なジャズ・アルバムではないでしょうか。クラシック界やポップスの編曲などでも有名で、西海岸でマルチ・キャリアを培ったプレヴィンですが、ここではすっかりジャズに浸った演奏を聴かせてくれます。故に最も有名なジャズ・アルバムの一つなのでした。

プレヴィンは後年にレイ・ブラウンらと組んだピアノ・トリオ盤をテラークからリリースしますが、コンポラではこのへんが最上なのかもしれませんね。例のシェリー・マン名義になる「MY FAIR LADY」もこの頃の作品になります。

収録曲は、A面に「I’LL REMEMBER APRIL」、「MUCH TOO LATE」、「YOU’D BE SO NICE TO COME HOME TO」の3曲、B面に「IT COULD HAPPEN TO YOU」、「LOW AND INSIDE」、「I’M BEGINNING TO SEE THE LIGHT」の3曲、計6曲です。どちらの面も真ん中にプレヴィンの自作曲を挟んだ構成です。

プレヴィンの演奏をして「ウェスト・コーストならではの洒落た感覚でござんす」的な批評はよく耳にしますが、B面2曲目の自作曲辺りでは、幾分の計算を感じつつも、中々のブルース・フィーリングたる黒いものを聴かせています。「クラシックやポップス編曲の名手による余技」では収まりきらないスケールを垣間見せてくれる好例でした。

場合によると、バド・パウエル風アプローチやハンプトン・ホーズあたりを髣髴とさせるフレーズもあるようなないような…。要はかなり研究した後の計算が後ろで働いているような気はするのですが、それをそんなに感じさせないのが彼の優秀なところで、騙されても損はありません。聴いてて快適です。

出自はよく知らないのですが、このアルバムをして、かの有名な一関「ベ○シー」のS氏が「録音の凄さをまざまざと知らしめられた」などと仰ることになったそうです。でもね、それはホントかな? と実は思っています。

何でも、粋な上にドッシリと腰が据わっており、ピアノの低音域がゴロンゴロンと鳴る、A面ラストの「You’d Be So Nice To Come Home To」が良いそうな…。

CONTEMPORARYといえば「Sound By Roy DuNann」というクレジットが有名でして、彼の録音こそがCONTEMPORARYサウンドの真髄とされています。確かに東の「ルディ・ヴァン・ゲルダー」に比較されて、彼の録音は西海岸での最上とされています。

で、私もロイ・デュナンの録音は嫌いではなく好きな方です。ところが何と、このアルバムのサウンド・プロデューサーは件のロイ・デュナンではなく、ハワード・ホルツァーとかいうお方なのでした。

それ故かどうかは知りませんが、コンポラにしてはやや低域が強調されたような録音かと思わないでもありません。ピアノの低音域がゴロゴロ鳴るとか、レッド・ミッチェルのベースがブンブンうなるとかが、録音が凄いと言わしめる要因だそうですが、はてさてそれはホンマかいな…。

甚だ勝手な私見で申し訳なのですが、あくまでロイ・デュナンの録音をニュートラルなものと捕えた場合、ちょいと違う感じがあります。スピーカーによっては、やや引きずりそうな印象が残るような気もします。

「ベ○シー」のS氏が絶賛した背景には、非常に優秀なオーディオ装置の存在が間違いなくあるわけで、一般家庭の装置では少々異なった印象を持たれるかもしれません。とは言え、殊更に奇妙な録音というわけではありませんので、誤解のなきよう。

このアルバムもいまだに何度もCDによって再発されていますが、ジャケット・デザインの秀逸さを理解するにはLPしかないかなと思います。ロバート・グイーディによるドローイングは、おそらくクレヨンが主体になったもので、その筆致(?)はCDサイズではよく分かりません。巷間とは違った意味での「ジャケ買い」に該当しそうなデザインじゃないですか。

しかし、アルバム・タイトルの「キング・サイズ」は一体ナニを意味しているのでしょう? 真相をご存知の方がいらっしゃったら、是非ご教示ください。いずれにしても、モノラル仕様でのオリジナルLPは、今や案外レアかもしれません。

※このレコード評は、旧き佳き時代とジャズへの想いを込めた音化店主:能登一夫の評文です。